Lesung und Gespräch mit Nele Güntheroth (Historikerin) und Sonya Schönberger (Künstlerin).

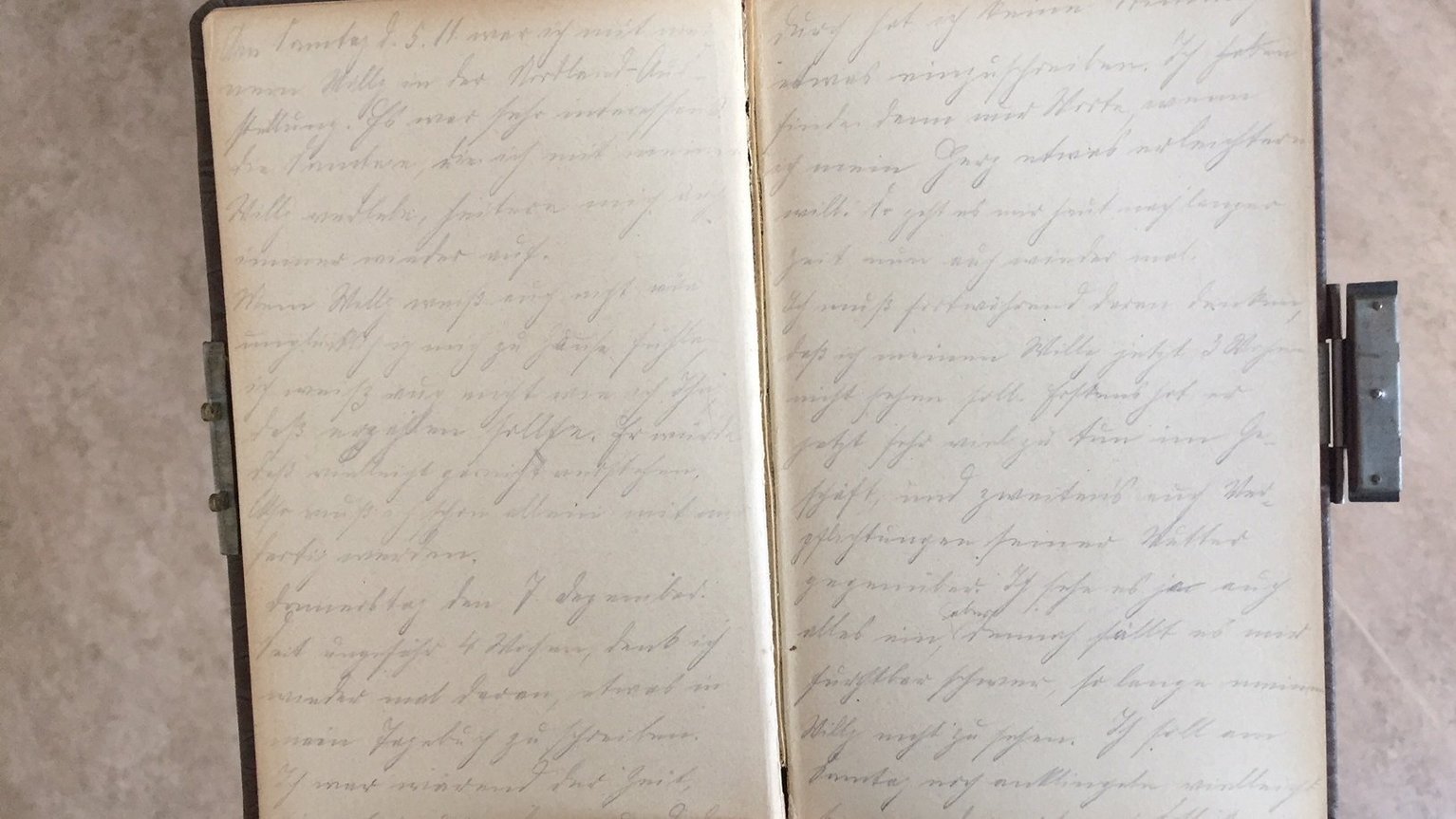

Ein Tagebuch, auf einer Straße in Kreuzberg gefunden, von Lieschen Friedrich 1911 begonnen, mit einer großen Lücke zwischen Beginn und 1918 ist die Basis dieser Recherche über das Berlin vor über 100 Jahren. Lieschens Schicksal ist bewegt, denn zunächst schwärmt sie von ihrer großen Liebe Willy, fühlt sie oft nicht oder zu wenig erwidert. Am Ende beschreibt sie im Rückblick - wie für ein mitlesendes Publikum - was in den Jahren dazwischen geschah, als sie nicht geschrieben hat: Sie und Willy heiraten 1912, sie ziehen nach Neukölln, 1916 bekommen sie eine Tochter. Das Tagebuch setzt wieder ein, als Lieschen verzweifelt: Willy ist in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs verschollen, es gibt keine Nachricht mehr von ihm, sie ist wie betäubt von Schmerz und Angst. Wie es für Willy ausgegangen? Wie für Lieschen?

Dieser Fund steht beispielhaft für unzählige Schicksale eines brutalen, sinnlosen Kriegs, in dem die Männer ihr Leben gaben, eine ganze Generation von Frauen zurückgelassen wurde. Zudem findet der Übergang der Monarchie hin zur Weimarer Republik statt: Eine Zeitenwende, weg von den Ständen, in die man geboren wurde, hin zu Entscheidungen was beruflichen Werdegang und sozialen Stand anging. Ebenso erfasst Lieschen 1911 wie zufällig Orte und Szenerien in Berlin, die es lange nicht mehr gibt. Fürstenhof, Sänger auf dem Alex, Monopolcafé, Autoomnibus, Kleine Konditorei in der Wiener Straße, Rohrpost, Kuchen Kaiser, Winzerstuben, Castanz Panopticum, Nordland-Ausstellung.

Ihre Zeilen sind der Ausgangspunkt zum Gespräch mit dem Publikum über die Orte Berlins und der Suche nach ihr. Was waren die Geschichten der erwähnten Orte, warum gibt es sie nicht mehr? Was hat der Krieg mit Berlin vor der Vereinigung zur Großstadt gemacht, wie sind die Schicksale verlaufen?